近段时间前街跟大家分享了有关拿铁、澳白,以及卡布等意式奶咖的特点及制作,但因为是将每个单拎出来介绍,所以有些朋...

作者: CB

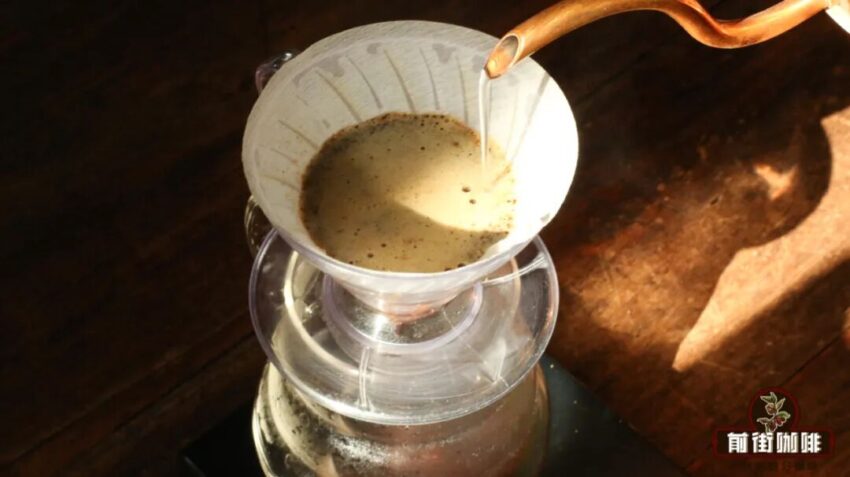

浅烘焙咖啡豆为何有涩感?咖啡涩感从何而来?做手冲咖啡如何避开冲出涩感?

最近有朋友发现了一个问题,他发现相较于深烘咖啡,在冲煮浅烘豆的时候好像总是更容易冲出带有涩感的咖啡。但他不太确...

哥伦比亚分界线庄园希爪Sidra是什么咖啡品种?希爪热手冲与冰手冲的风味区别大吗?

「品种」,是除了风味、产地以外,一些朋友在挑选咖啡豆时的另一选择思路。因为前街咖啡线下门店与线上相同,是以售卖...

黑咖啡种类|美式与手冲咖啡有何不同?手冲咖啡比美式好喝吗?

在《什么是黑咖啡》这篇文章中前街分享到,黑咖啡是一个统称,意指制作材料中没有加入除咖啡和水以外的所有咖啡。像是...

法压壶和手冲咖啡的区别是什么?手冲咖啡壶和法压壶哪个更适合咖啡初学者?

法压壶和手冲咖啡的区别,简单粗暴的说,就是浸泡和过滤的区别。法压属于浸泡式萃取,而手冲属于滴滤式萃取。下面前街...

法压壶咖啡萃取原理是什么?制作法压壶咖啡的粉水比温度参数是多少?

“不会手冲的咖啡小白适合用什么咖啡冲煮器具?”面对这个问题,前街咖啡(FrontStreet Coffee)首...

咖啡器具入门|新手如何用法压壶冲泡黑咖啡?法压壶用什么咖啡粉浸泡多长时间?

用法压壶可以冲泡出什么咖啡? 法压壶是全浸泡式的冲煮器具,附有一个金属滤网。这让冲泡出来的咖啡有一个特点,由于...

爱乐压是什么?爱乐压的工作原理是什么?如何使用爱乐压冲煮哥伦比亚希爪咖啡豆?

在没有提示的情况下,前街相信,任谁都很难想象这个长得像针筒一样的道具居然是用来做咖啡的。没错,它就是在咖啡圈里...

埃塞俄比亚耶加雪菲怎么冲煮出高甜感?咖啡中的“耶加雪菲味”指的是什么?

说起精品咖啡豆,很多朋友总能在第一时间想到耶加雪菲。不仅仅是因为耶加雪菲在咖啡界中有着极高的知名度,还因为耶加...

不同咖啡店的美式为何味道有区别?好喝的美式咖啡有哪些味道口感特点?

开启打工人精致的一天,往往只需要一杯现磨咖啡,而美式就是无数上班族的首选。 无论在哪种因素的加持下,美式都总是...