谈起咖啡的处理方式,很多咖啡爱好者张口就能说出三四个,比如耳熟能详的日晒、水洗、蜜处理等等,除此之外还有各种特殊处理方式,可以说如今咖啡的处理方式种类丰富、五花八门。但在精品咖啡概念尚未普及前,世界上处理法的诞生仅仅是为了一个简单的目的——干燥咖啡豆,使其方便存储、运输销售,仅此而已。

可随着精品概念的普及,人们逐渐意识到处理方式能对咖啡风味产生直接影星,于是很多地方开始重视起咖啡的处理法,不再单纯以干燥为目的来选择某种处理法,而是在干燥的同时让咖啡达到理想中的风味表现。那么在今天的文章里,前街就和大家一起重温六种常见的咖啡处理方式,讲讲这些处理法的诞生、运作和各自的特点都有什么。

日晒「Natural」

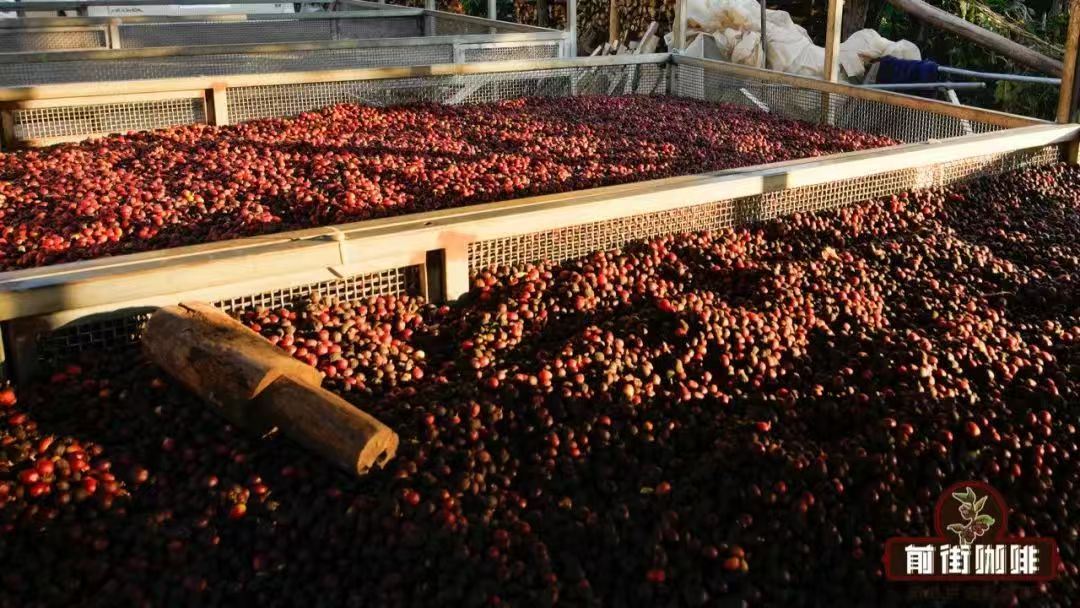

日晒,永远都是排在第一位介绍的处理方式,因为它是最早诞生的处理法。在长达数个世纪的时间里,世界上所有的咖啡都使用的是日晒处理。而那时候日晒法也不叫日晒法,因为就和我们晾晒花生一样,它就是一个习以为常的干燥过程。

日晒法的操作步骤十分简单,咖啡果实在采摘下来以后就直接进行日晒干燥,等整颗咖啡果实被晒干晒透以后,就可以使用机器碾压掉果皮果肉羊皮层,取出咖啡豆宣告处理的完成。一般干燥时间视当地日照强度和时长而定(也受不同处理步骤的影响),例如埃塞地区的阳光比较充分,干燥咖啡豆的时间大约是在3~4周左右。

日晒法的优势非常明显,仅需要处理地拥有长时间的日照即可。然后由于果皮、果肉全程都包裹着咖啡豆参与晾晒发酵,所以处理出来的咖啡会发展出非常丰富的风味表现。但同时,它的缺点也很突出,一个是对天气拥有极强的依赖性,还有就是因为发酵时的可控性相对较低,所以最终得到的优质咖啡豆数量相对来说也会少一些,价格因此更贵。(曾有一位客人询问前街为什么日晒红标会比水洗红标贵一些,有部分原因就是这个)

虽然日晒法仅需要日照这一个条件,但对于大多数咖啡产国来说,这也是难以满足的要求,例如西印度群岛。当咖啡在西印度群岛广泛种植以后,当地的咖农自然也要着手咖啡的处理。但由于当地潮湿多雨,日照时间短,咖啡果实日晒干燥所需要的时间被大大延长。而这就导致咖啡在干燥的过程中更容易产生变质,因为环境潮湿而发霉。所以到了19世纪中叶,“水洗法”就诞生了。

水洗「Washed」

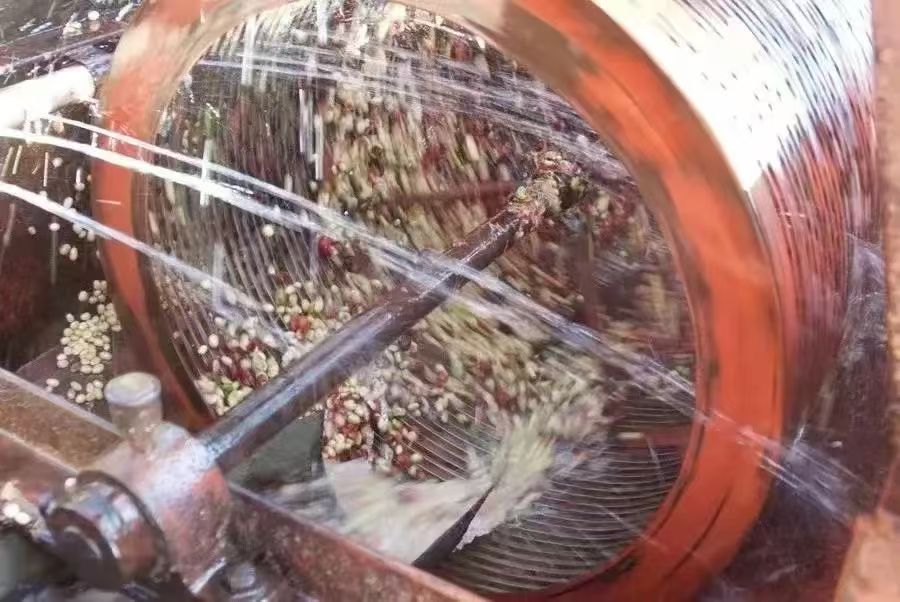

水洗与日晒处理最大的区别就在于咖啡豆在干燥之前是否需要去掉果皮果肉,这能让豆子干燥所需要的时间大幅缩短(是常规日晒的二分之一)。而水洗处理的诞生也得益于工业革命的到来,在1845年,世界上第一台咖啡去果皮机(coffee pulper machine)于牙买加发明,自此,水洗处理才能够成功诞生。

传统的水洗法工序简单而精致,在正式处理之前会先进行浮选筛除瑕疵果,然后使用去果皮机刨除入选咖啡果的果皮果肉,随后再将带有果胶的咖啡豆丢入水池里进行发酵(目的去除果胶),发酵完成后会有人工对咖啡豆进行清洗,去除残留在咖啡豆表的果胶。清洗完成以后咖啡豆就会被移到日晒场进行干燥,最后仅需要去除咖啡豆的羊皮层,水洗处理就可以宣告结束了。

由于水洗法在处理过程中不会让咖啡豆过多发酵,所以最终咖啡能够拥有更加干净的表现,也就是说,咖啡能够更好的展现出自己原本的风味面貌。水洗处理诞生出了很多分支,不同国家不同地方使用的水洗处理都有所区别。例如肯尼亚的水洗处理别名为K72,咖啡豆在处理过程中会进行两次水洗浸泡,浸泡时间常常会达到72小时,于是被人们称之为K72,即「肯尼亚式72小时水洗」(详情可点击蓝字查阅)。

水洗处理啥都好,就是有个缺点:废水,平均每吨咖啡豆需要用掉10~20吨的水。所以对于水资源并不充裕的国家来说,水洗处理是一件十分奢侈的事情。但有个国家就很机智,它发明出了一个不需要使用过多水资源就能够获得类似效果的处理方式。没错,这个国家就是巴西,而巴西发明的处理方式名为--“半日晒”!

半日晒/果肉日晒「Pulped Natural」

巴西发明的半日晒法顾名思义,既采用了日晒的处理流程,也使用了水洗的处理步骤,这样就可以做到既减少水资源的使用,又能大幅缩短干燥时间。因为巴西的日晒因为十分粗糙而被人们诟病许久,同时又无法过量使用水资源,于是在1990年,巴西就发明出了半日晒处理法。

具体做法就是将采收下来的咖啡果进行浮选,然后利用去皮机去除咖啡的果肉、果皮及部分果胶,随后将咖啡豆放入水槽中进行为期一个小时的浸泡。由于浸泡的时间并不长,所以果胶大部分都保留在了咖啡豆表。

可即便如此,因为果皮果肉的脱离,咖啡豆在后续干燥时得以大幅缩短干燥的时间,变质的几率大幅下降,而咖啡也因此得到相对更加干净的表现(相比于日晒)。正因为这样,前街才选用了一款半日晒的红波旁作为产区口粮系列里的巴西代表。

湿刨法/半水洗「Wet Hulled」

大多数朋友都有在前街门店询问过半日晒是不是也能够被称之为半水洗,理论上来说是这样,但大多数情况下,半水洗都是指的湿刨法。湿刨是印尼独有的咖啡处理方式,由于当地天气非常恶劣(对于咖啡豆来说),潮湿多雨,湿度非常高,所以干燥起带壳的咖啡豆将会非常耗时。

而印尼又属于产量巨大的咖啡大国,跟巴西一样,为了能够将咖啡豆尽快售出变现,所以就需要一套能够快速干燥咖啡豆的处理方式。但以上几种对于印尼来说耗时都太过漫长,于是他们就根据自己的理解,总结出了一种独特的处理方式--湿刨法。

湿刨法的步骤在前半部分都与水洗法相同,先浮选、去皮去肉,再将带有果胶羊皮层的咖啡豆丢入水中发酵12~36小时,分解掉果胶。分解完成以后将仅带有羊皮层的咖啡豆铺设在太阳底下进行晾晒,晒至咖啡豆含水量降至50%以下的时候就使用刨壳机去掉咖啡豆的羊皮层,最后再进行一次晾晒将豆子含水降至12%以下,处理即可完成。

由于在豆子含水率较高时去除羊皮层会比较困难,所以刨壳机的去皮操作是十分暴力的,很容易让咖啡豆在去壳的时候受到挤压而损伤,变成“羊蹄豆”。羊蹄豆虽然不太美观,但并不属于瑕疵豆的范畴。(但会加大咖啡豆被污染的风险)

而湿刨法虽然能够让印尼咖啡豆快速干燥,但由于过程非常繁琐,且并不精细。所以很容易导致咖啡豆遭到污染,处理出来的咖啡豆瑕疵率会比以上几种处理方式多得多,因此才需要使用人工来手选咖啡豆。可有趣的是,因为这些因素导致出现的风味反而成为了印尼当地咖啡豆的香气特征,曼特宁特有的闷香气及醇厚口感就是由湿刨法所赋予。

蜜处理「Honey Process」

这个一听就很美味的处理法源自于哥斯达黎加,哥斯达黎加一开始主要的处理方式为水洗,但由于20世纪末咖啡市场的持续低迷,当地咖农为了获取更多收益来维持生活,不再将咖啡果买到当地的水洗处理站,而是选择自产自销的方式来获得更多的收入。然后,不需要过多投入的蜜处理,便在这样的背景下所诞生。

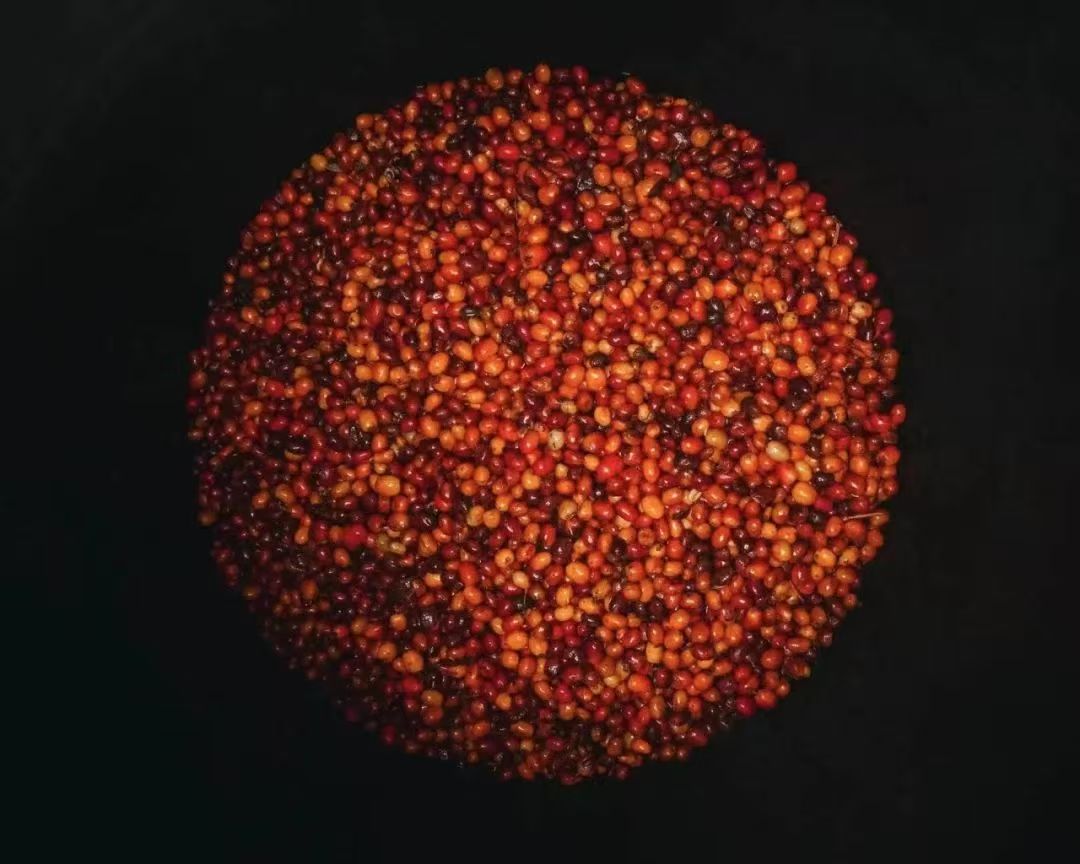

蜜处理是由巴西的半日晒演变而来,它与半日晒最大的区别就在于咖啡豆在浮选以后并不会接触到任何水分。蜜处理的“蜜”,并非形容处理出来的咖啡甜感,而是在处理的过程中,包裹着咖啡豆的果胶形似蜂蜜,因此被人们称之为蜜处理。

蜜处理的处理步骤很是简单,首先会将采收下来的咖啡果进行浮选,在浮选掉杂质、瑕疵果以后进行去皮去肉,保留果胶。随后再将豆子移到太阳底下暴晒干燥,干燥到指定含水量以后,就可以进行去壳取豆,完成处理啦。

由于蜜处理的晾晒时间、发酵程度介于日晒和水洗之间,所以蜜处理咖啡豆的表现经常是趋于日晒和水洗处理中间。一般来说,蜜处理的风味表现会更偏向于日晒处理的复杂度,而口感则是更接近于水洗的厚实、干净。

然后前街还常常提到,蜜处理分出了四个不同的种类,它们分别是:黄蜜、红蜜、白蜜、黑蜜,而它们的区别主要在于果胶的保留程度。因为果胶中含有糖分,糖分在经过氧化现象后会改变自身的颜色。所以咖啡豆处理时保留的果胶多少会直接影响到它在处理时的颜色深浅。果胶越多,那氧化的糖分就越多,咖啡豆的外表颜色因此越深,而味道上的表现也会因此更加复杂。

厌氧处理「Anaerobic Process」

像是什么:二氧化碳浸渍、红酒厌氧、乳酸发酵、炼金术士、酵素、热/冷冲击等名字独特的处理方式大都属于厌氧处理。厌氧是现如今大火的一种处理方式,由于大多数厌氧处理出来的咖啡豆风味独特,有别于常规,所以这种特殊的处理方式从15年登上赛场夺得桂冠被大家熟知以后,就流行至今。

具体的做法因人而异,不同庄园不同地方使用的处理方式都有所不同,因为其组合的方式非常多元,所以前街这里就不分享过于详细的厌氧处理步骤。但大多数厌氧处理都是在咖啡豆进行常规处理之前/中加入厌氧发酵步骤,通过将咖啡果/咖啡豆置于无氧的环境里进行发酵,使其发酵程度及方向得以被控制,咖啡豆能够发展出生产商想要的风味表现。

一般厌氧处理的过程都会直接被生产商“浓缩”于名字上。例如厌氧日晒就是在日晒的步骤中加入厌氧发酵环节,以此类推,厌氧水洗则是水洗处理的步骤中加入厌氧发酵环节;双重厌氧日晒就是咖啡豆在日晒处理的过程中进行了两次发酵,诸如此类。

豆子发酵的程度深浅决定了它的发酵香气浓郁程度。当豆子的发酵程度越深,那咖啡就会带有越发浓郁的发酵香气,反之则相反。像前街豆单中的圣塔维尼,虽然采用的是厌氧日晒处理,但它冲出来的味道却没有让人感受到发酵的香气,更多是热带水果的果汁感。而豆单中的另一款橘子橡木桶(已售罄),则散发出了浓郁的发酵酒香。

那么以上,便是六种在日常生活中常见的咖啡处理方式。不知道各位更喜欢哪种方式处理出来的咖啡豆呢?